Domus dei Tappeti di Pietra, Cappella di Sant’Andrea, Biblioteca Classense e i Giardini Pubblici: Ravenna offre bellezza e quiete, anche fuori dai percorsi turistici.

Chi arriva a Ravenna per la prima volta spesso corre tra San Vitale, il Mausoleo di Galla Placidia, Sant’Apollinare Nuovo, Sant’Apollinare in Classe. Ed è giusto così: pochi luoghi al mondo conservano una concentrazione così alta di mosaici e strutture paleocristiane e bizantine. Ma questa volta li lasciamo da parte. Non per dimenticarli, ma per cercare un altro ritmo. Un altro modo di guardare. Esiste un’altra Ravenna, più quieta, dove le stesse tessere, lo stesso silenzio, parlano piano e arrivano lo stesso.

C’è un modo di vivere Ravenna che non passa dalle file davanti ai monumenti più noti. È un percorso alternativo, silenzioso, dove ogni dettaglio è a portata di sguardo e di respiro. Tra sotterranei, cortili, biblioteche e giardini, il presente si appoggia con leggerezza sulle tracce profonde del passato. E non serve forzare nulla: la città si mostra così com’è, se le si lascia spazio.

Sotto Sant’Eufemia: la Domus dei Tappeti di Pietra

Si parte da via Barbiani. La Chiesa di Sant’Eufemia, con la sua facciata sobria del Settecento, è il punto di accesso alla Domus dei Tappeti di Pietra. Ci si entra senza salite, si scende piano con un ascensore che porta tre metri sotto il livello della strada. Nessuna folla, nessun rumore. Solo un breve corridoio, e ci si trova di fronte a un tempo sospeso. La Domus vive nascosta ma aperta, protetta ma leggibile. Le passerelle sopraelevate ti guidano lungo quattordici ambienti pavimentati a mosaico: geometrie raffinate, tessere policrome, inserti di marmo e piccoli capolavori figurativi.

La Danza dei Geni delle Stagioni è al centro della sala più ampia. Figure che si muovono in tondo, leggere e antiche, danzano per sempre. Poco più in là, il pastore, forse un Buon Pastore, appare diverso da ogni altro visto prima. Ogni stanza è diversa, ogni cortile ha un dettaglio. Il sito racconta una stratificazione che va dall’età repubblicana fino all’alto medioevo, con tracce di abitazioni romane, impianti termali, necropoli, un piccolo mondo svelato per caso sotto i lavori di un parcheggio.

Mosaici ortodossi: la Cappella di Sant’Andrea

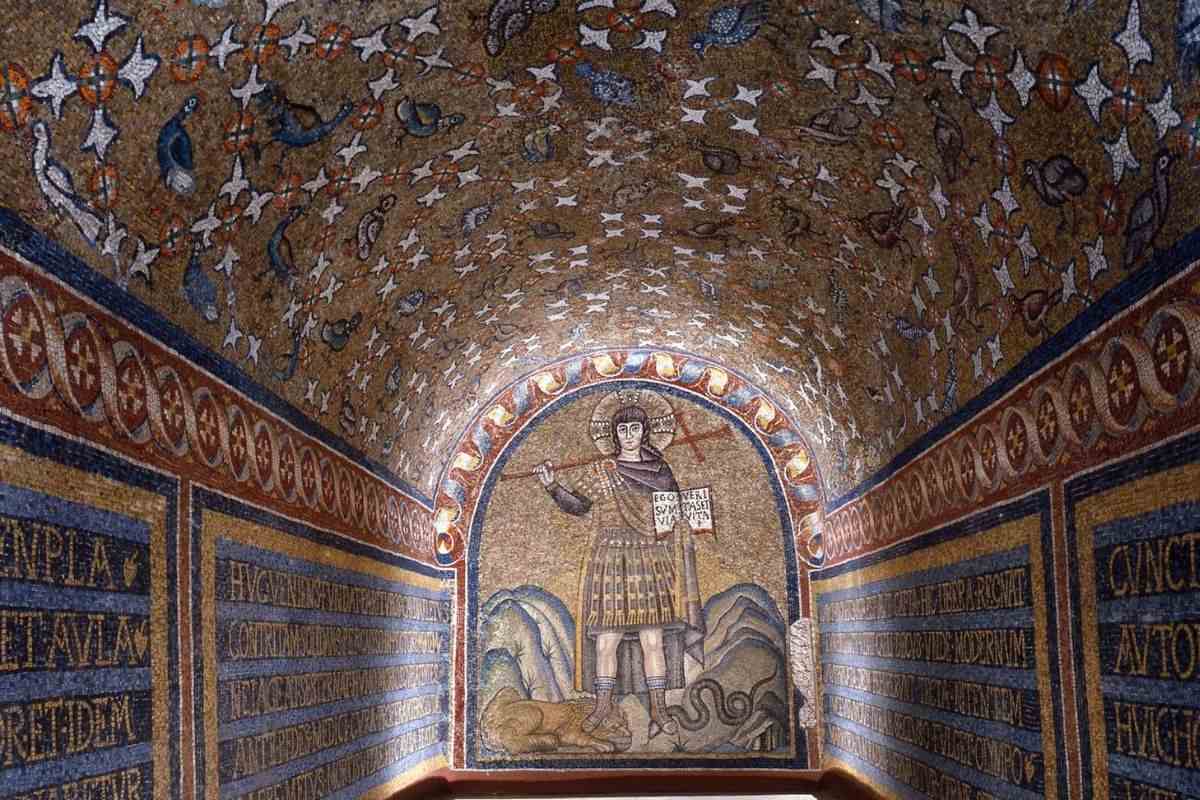

A pochi minuti a piedi, passando tra le vie laterali, si entra nel Museo Arcivescovile. La Cappella di Sant’Andrea è al primo piano, e ci si arriva senza difficoltà. L’ambiente è raccolto, le luci basse, il pavimento regolare. Le pareti sono un’esplosione controllata di mosaici: Cristo con la croce in spalla, figure di apostoli, martiri, simboli di fede scolpiti nel colore e nella luce.

Ogni dettaglio è pensato, ogni scelta è teologica. L’iscrizione in latino nel vestibolo – “Aut lux hic nata est aut capta hic libera regnat” – risuona tra le volte come una promessa: qui, la luce non si spegne. La cappella è piccola, ma intensa. Ci si resta volentieri, anche senza parlare.

Memoria e bellezza alla Biblioteca Classense

Dalla spiritualità visiva si passa alla concentrazione tranquilla della Biblioteca Classense. Lo spazio è ampio, accessibile, con ascensori e percorsi chiari. Non è solo una biblioteca: è una cittadella della memoria. Nella Sala Dantesca, con i suoi dipinti murali e il soffitto decorato, si sente la storia di una città che ha accolto Dante e ne conserva le tracce con discrezione.

Si può camminare tra i corridoi senza fretta, fermarsi davanti a una tela, scoprire un oggetto d’epoca, seguire un percorso tematico senza doverlo fare per forza tutto. Le mostre temporanee sono ben distribuite, i flussi di visitatori sempre gestibili. Anche i cimeli risorgimentali e i materiali legati a Byron raccontano un passato vissuto in punta di piedi, tra epistolari, divise, memorie pubbliche e private che attraversano due secoli di storia.

Geometrie verdi: i Giardini Pubblici di Ravenna

Quando serve una pausa, basta spostarsi ai Giardini Pubblici. Sono subito dietro il MAR, protetti da una cancellata in ferro battuto, chiusi la notte e aperti tutto il giorno. Quarantacinquemila metri quadrati di verde, ombra e silenzio. Nati negli anni Trenta su progetto dell’architetto Arata, lo stesso della sistemazione dantesca, i giardini furono pensati per valorizzare con viali alberati la vista della Loggetta Lombardesca.

Al centro una fontana del 1933, ai lati due grandi aree semicircolari con aiuole e sentieri, un tempo sistemati all’italiana. L’impianto originale è in parte mutato, ma l’armonia resta. Si cammina sotto i lecci, si sosta accanto allo Chalet che offre ristoro, si ascoltano i rumori leggeri del parco: una bicicletta, un bambino che gioca, il suono ovattato delle fronde. C’è un’area giochi, un Planetario attivo, spazi per attività sportive e molta ombra, che nei mesi caldi diventa la vera protagonista. Perfetto per chi ha bisogno di una pausa prima di riprendere il cammino.

Ravenna, in questo itinerario, mostra il suo lato più sobrio. È un volto intimo, di precisione e bellezza, che si lascia incontrare se si arriva con passo tranquillo. Le sue architetture non si impongono. I suoi interni non accecano. Anche l’arte più complessa trova il modo di essere vicina. E chi ha bisogno di attenzione, di chiarezza, di spazi misurati, qui la trova senza doverla cercare troppo.